SAP Wisdomの学習コースにアクセスいただき、ありがとうございます。

SAP Wisdomでは、SAP初心者・初学者の人でも読みやすいように、

わかりやすい言葉で・丁寧に説明していきます。

この記事では、財務会計の目的について解説していきます。

これからSAP、特に財務会計(FI)領域のコンサルタントを目指す人にとっては必須の知識となります。

ぜひ最後まで読んで、財務会計についての理解を深めてもらえればと思います。

財務会計とは?

まず「財務会計」という言葉の定義を記載します。

財務会計とは、会計取引を正しく記録・管理し、企業外部の利害関係者(ステークホルダー)へ、企業の財政状態と経営成績を開示することです。

なんだか堅苦しい説明で、これだけではよくわからないですね。

ここでは「会計取引を正しく記録・管理」と「利害関係者へ財政状態と経営成績を開示する」のふたつに分けて、順番に説明していきたいと思います。

会計取引の記録・管理

会社では「モノを作る・売る・買う」、「お金をもらう・支払う」など、さまざまな取引が発生します。

その中でも、会社のお金に関わる取引のことを、会計取引といいます。

例えば、毎月25日に従業員に給料を払ったり、モノを買った会社に対して代金を支払ったりすることも、会計取引の一例です。

これらの会計取引は、実際に取引が起こった際に、決められたルールに沿って記録する必要があります。このルールに沿って記録されるものを、会計仕訳と呼びます。

会計仕訳をきちんと記録・管理しておかないと、

- 毎月25日に支払われるはずの給料が支払われていない

- 今年の売上や利益金額が計算できず、税金をいくら支払えば良いのかわからない

- 発注先に対して、いつまでにいくら支払うべきかわからず、支払いが遅れてしまう

など、業務に支障が出てしまいます。

みなさんが働いている会社では、上のようなトラブルはほとんど聞いたことがないと思います。

当たり前のように思うかもしれませんが、会計取引が正しく管理されているおかげで、円滑に業務が回っているといえるでしょう。

利害関係者へ、財政状態と経営成績を開示

企業は年に1回、財政状態(どの程度、お金を持っているか)と、経営成績(1年間でどのくらい儲かったのか)を開示する義務があります。

なぜこのような義務があるかというと、これらの成績が、投資家がその会社の株式を買うかどうかの判断材料になるからです(これらの義務は会社法によって規定されています)。

これらの成績を開示する書類をまとめて決算書類といい、財政状態を表す貸借対照表(B/S)、経営成績を表す損益計算書(P/L)などが含まれます。

これらの決算書類を、期限までに正しく作成し、報告することが、財務会計における大きな目的となっているのです。

まとめ

いかがだったでしょうか?

財務会計の目的は、

- 日々の業務で発生する、会計取引(お金に関連する取引)を適切に記録・管理することで業務をスムーズに回す

- 1年間の会計取引の集大成を、決算書類(貸借対照表、損益計算書)という形で利害関係者に公開

この2ステップにわかれるということが理解いただけたと思います。

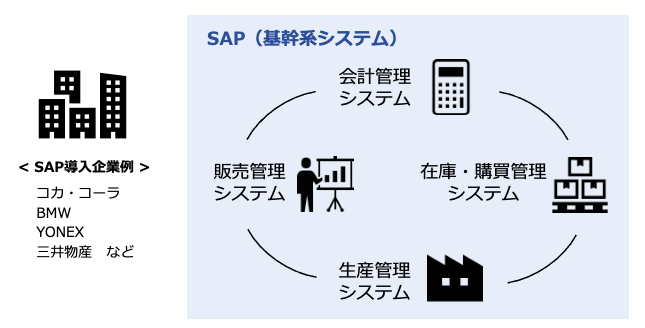

SAPでは主に財務会計(FI)モジュールの機能を使って、会社の会計業務、決算処理をサポートしていきます。

次の章では、財務会計(FI)モジュールがどのような機能なのかということについて、説明していきたいと思います。

.png)

.png)